🌡 영구동토층(permafrost)이란 무엇인가?

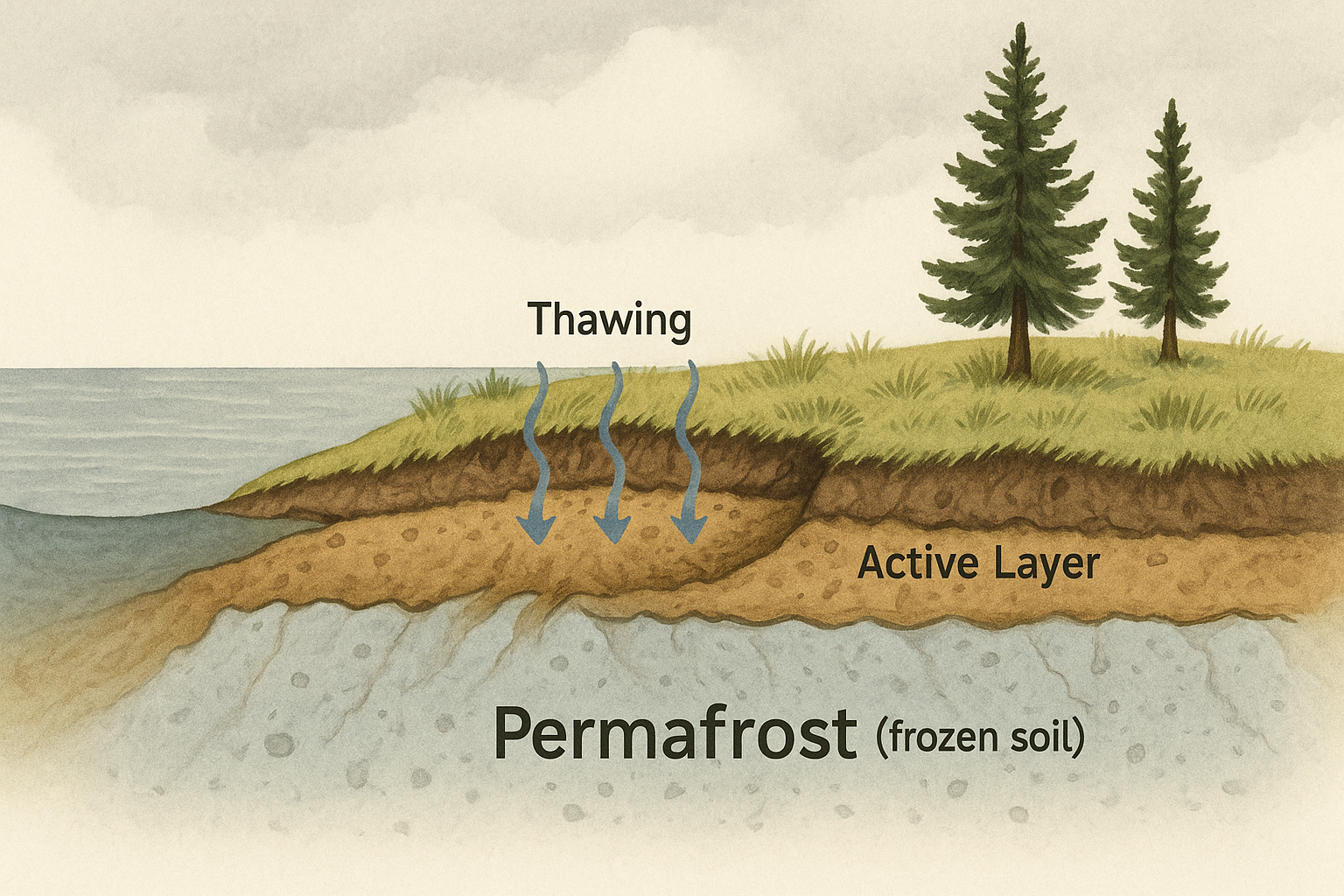

- 정의: 최소 2년 이상 연속해서 0°C 이하로 영구 유지되는 지하층 🌨️

- 분포: 시베리아, 알래스카, 북캐나다, 티베트 고원 등 북반구 고위도 지역 약 1,800만 km²

- 탄소 저장량: 약 1,460~1,600 Pg 탄소 저장 → 대기 중 탄소량의 약 두 배

영구동토는 수천 년간 유기물(식물·동물 잔해)을 얼린 상태로 보존해 왔으며, 지구의 거대한 탄소 저장고 역할을 해왔습니다.

북극 온난화와 해빙 가속화

- 북극은 지구 평균보다 2~4배 빠르게 온난화되고 있습니다

- 결과: 영구동토층의 융해가 가속화 → 토양 온도 상승, 해빙 깊이 증가

- 2015년까지의 경향: 북극 탄소 순흡수 기능 상실, 현재는 오히려 탄소 순방출 지역이 됨

- 북극 식생 변화 (Arctic greening)로 지표 반사율(albedo) 감소 → 동토층 열이 가두어짐 → 해빙 촉진

메탄은 어떻게 발생하며 왜 위험한가?

- 영구동토층이 녹으면 유기물이 미생물에 의해 분해돼 CO₂ 또는 CH₄ 방출

- 공기 접촉 시: CO₂,

- 산소 부족 시: 메탄(CH₄) 생성

- 메탄의 지구온난화잠재력(GWP):

- 20년 기준 → CO₂ 대비 약 80배,

- 100년 기준 → 약 28~40배

- 급속 해빙 지역의 경우, 전체 온실효과의 40~70% 이상이 메탄에서 기인할 수 있음

점진적 해빙 vs 급속 해빙 (Abrupt Thaw)

◼ 점진적 해빙 (Gradual Thaw)

- 매년 얕은 활성층이 녹으며 온실가스 방출 → CO₂ 중심

- 해빙 깊이가 느리게 진행됨 → 수세기 단위의 누적 효과

◼ 급속 해빙 (Abrupt Thaw)

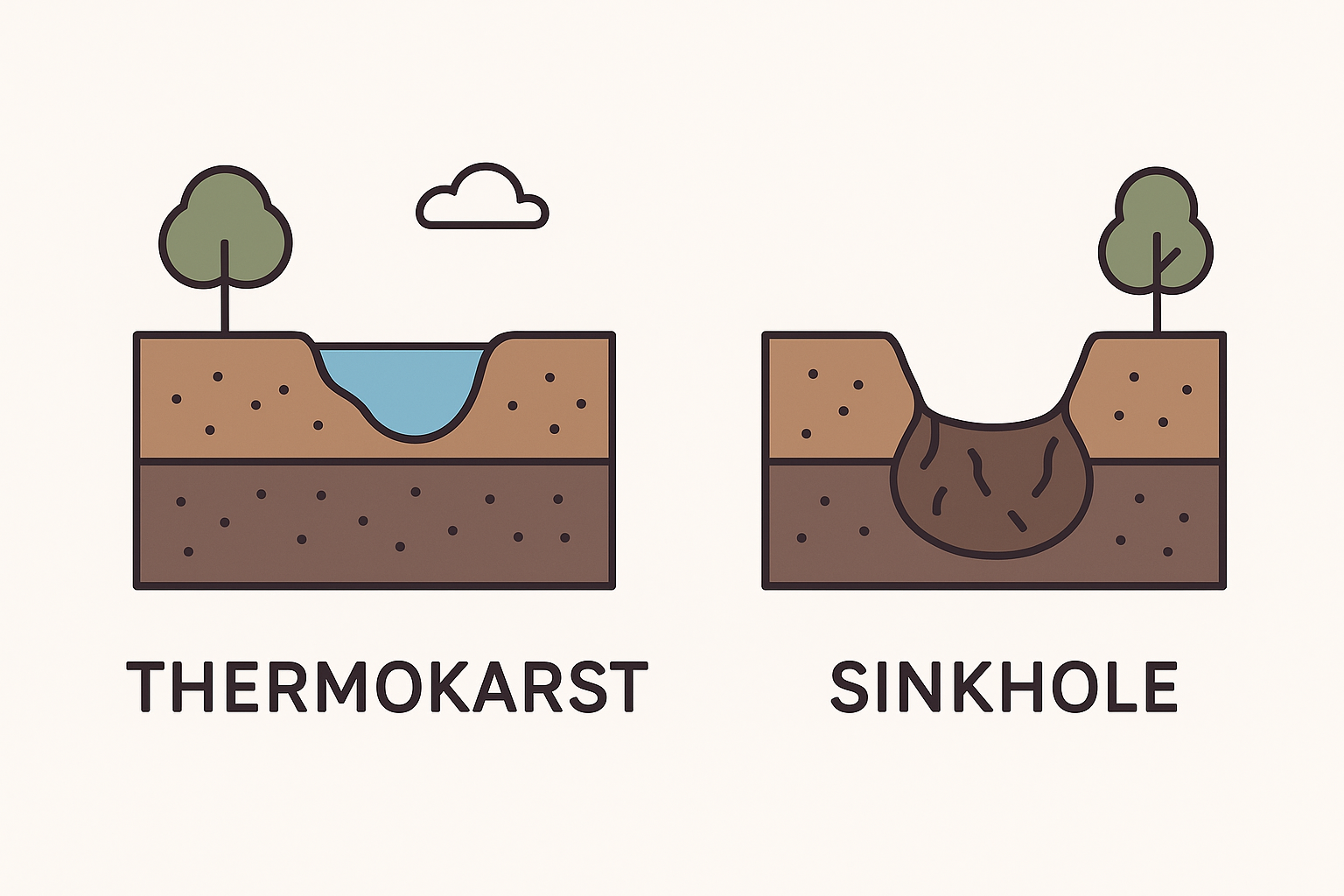

- Thermokarst 및 단층붕괴, 급격한 함몰 등

- 대표 사례: 시베리아 Batagaika 분화구 (일명 ‘지옥의 문’) → 광범위 토양 붕괴 및 메탄 폭발적 방출 관측

- Thermokarst 호수 형성 후 미생물이 산소 부족환경에서 메탄 생성

- 급속 해빙 구역은 전체 면적의 일부지만, 온실가스 방출량은 기존 예측의 두 배 수준

지형 변화: Thermokarst와 Sinkhole 확대

- Thermokarst 호수, 싱크홀, 토양 수침, 지반 붕괴

- 시베리아 Yakutia 및 Taymyr 반도에서 토양 붕괴 증가 + 연간 수천 톤 메탄 방출 사례

- Batagaika 분화구는 지표면이 수백 미터 깊이까지 붕괴하며 지형 변화 촉진, 메탄 방출량치도 급증

이런 지역은 생태계 재구성, 인프라 붕괴, 질병 재발(예: 탄저균) 등의 복합 위기와 직결됩니다.

메탄 방출의 기후 영향과 피드백 루프

- 긍정적 기후 피드백 루프 형성: 해빙 → 메탄 방출 → 추가 온난화 → 해빙 가속

- IPCC 및 학계는 영구동토층을 기후 변화의 주요 피드백 요소로 분류

- 다만 “전 지구적 폭주(Weird runaway warming)” 현상보다는, 지역 tipping point 수준으로 가능한 분석도 있음

- 예측 불확실성: 모형에서 급속 해빙 반영 어려움 → 전지구적 영향 규모는 여전히 논의 중

미래 시나리오: 추가 온난화 규모 예측

- IPCC RCP8.5 시나리오:

- 연간 동토 탄소 배출량 최대 0.6 Pg C (~2019년 수준)

- 2100년까지 해빙으로 인한 추가 온도 상승 ~0.09°C, 급속 해빙까지 포함 시 0.5°C까지 가능성

- 급속 해빙 반영 시:

- 2300년까지 60~100 GtC 추가 배출, 기존 예측 대비 125~190% 증가 가능성

- Methane mitigation 정책 분석:

- 단기적 배출 감소로는 피드백 억제 어려움

- 대신 장기적 수준의 감압 정책이 단기 대책보다 효과적이라는 시뮬레이션 결과도 있음

경제, 인프라, 생태계에 미치는 충격

☁ 인프라 피해

- 북극 지역에 위치한 1,162개 정착지 인구 약 500만 명

- 2050년까지 이 중 약 70% 인프라 위험, 수십억 달러의 복구 비용 예상

🍽 생태계 변화

- ‘Arctic greening’ → 시설작물 및 토종 생물 분포 변화

- 식물 군집 증가 → 지표 단열, 해빙 가속화 → 식생-탄소 순환 복합 영향

💥 사회·건강 리스크

- 영구동토 해빙으로 인해 토양 속 탄저균 재활성화 사례도 보고됨 (시베리아 사례)

- 화재 증가, 기후 난민, 전통 생활 형태 변화 등 사회적 영향 확대

대응 전략과 국제 협력 필요성

🔧 기술적 접근

- 위성(AI + 원격측정) + 지상 모니터링 sensor 구축 → 실시간 감시 강화

- Thermokarst 조기 탐지, 데이터 통합 모델 필요

🌍 국제 협력

- Arctic Council, UNESCO, Woodwell Climate 등 기구 중심 데이터 교류 및 연구 강화

- 기후정책과 병행한 메탄 배출 감축 전략 필요: 단기 효과보다는 장기 안정성 필수

🌱 정책적 감축

- 파리협정 탄소 배출 감축 목표 강화, 메탄 감축 우선권 부여

- 온실가스 감축 전략에 동토층 해빙 피드백 포함 필수

🧠 마무리 요약

| 항목 | 요약 내용 |

| 영구동토층 탄소 저장 | 대기 탄소의 약 2배, 1,460–1,600 Pg |

| 해빙 방식 | 점진적 해빙 (CO₂ 중심), 급속 해빙 (메탄 중심) |

| 주요 위험 | Thermokarst 호수, Crater 붕괴, 토목 인프라 붕괴 |

| 기후 피드백 | 메탄 방출 → 온난화 가속 → 해빙 재촉진 |

| 예측 한계 | 급속 해빙 모델링 미흡, 불확실성 존재 |

| 대응 전략 | 모니터링 강화, 국제 협력, 메탄 및 CO₂ 감축 전략 병행 |

관련 글 보기

바다 밑에서 솟아오르는 숨은 힘, 해저 화산활동

해저 화산활동이 지구 대기 이산화탄소 농도에 미치는 영향우리가 “지구의 온실가스” “이산화탄소(CO₂) 농도”라고 할 때 떠올리는 이미지는보통 자동차, 공장, 그리고 화산 폭발과 같은 지

worthy-life.co.kr

지구 온난화가 화산을 깨운다: 사라지는 빙하, 폭발하는 마그마

얼음이 녹으면, 마그마가 움직인다?기후 변화로 인해 전 세계의 빙하가 빠르게 사라지고 있습니다. 이 현상은 해수면 상승, 해양 생태계 변화, 극지방 생물 멸종 등 다양한 파급 효과를 일으키고

worthy-life.co.kr

북극 해빙 감소와 지구 기후의 연관성: 왜 멀리 있는 북극 빙하가 우리의 날씨를 바꿀까?

전 세계가 지구온난화에 주목하고 있는 가운데, 북극 해빙 감소는 기후변화의 ‘경고등’ 역할을 하고 있습니다. 북극의 빙하는 단순히 한 지역의 얼음이 사라지는 현상을 넘어, 복잡한 기상 시

worthy-life.co.kr

해저 메탄 하이드레이트 폭발

바다 밑 숨겨진 폭탄, 기후 변화의 새로운 변수최근 몇 년간 기후 변화 연구에서 ‘해저 메탄 하이드레이트(가스 하이드레이트)’가 자주 등장하고 있습니다.해저 메탄 하이드레이트는 바닷속

worthy-life.co.kr

딥 카본 사이클(Deep Carbon Cycle):지구 내부 탄소 순환과 기후 변화의 숨겨진 연결고리

지구 과학에서 ‘탄소 순환’은 대기, 바다, 식생, 토양 등 지표 환경에서 탄소가 이동하는 과정을 의미합니다. 그러나 최근 연구들은 우리가 평소 접하는 ‘표층 탄소 순환’ 외에도, 지구 깊은

worthy-life.co.kr

'기후·환경 변화' 카테고리의 다른 글

| 2025년 고수온 피해 현실: 어류 집단 폐사와 양식업의 미래 (5) | 2025.08.01 |

|---|---|

| 강릉 오봉저수지 저수율 20% 대, 반복되는 동해안 가뭄(2025년 8월 최신)… 해결책은? (8) | 2025.08.01 |

| 심층해류, 바닷속 거인이 기후를 움직인다― 바다 깊은 곳에서 일어나는 흐름이 지구 전체를 조절한다 (3) | 2025.07.28 |

| 지구 온난화가 화산을 깨운다: 사라지는 빙하, 폭발하는 마그마 (1) | 2025.07.27 |

| 남극해 온난화, 우리나라 장마를 바꾸고 있다― 지구 반대편에서 시작된 기후 연결의 경고 (2) | 2025.07.26 |